Martin Aub

Herkunft

Martin Aub stammte aus einer gutbürgerlichen Familie in Augsburg. Sein Vater, Rudolf Aub, wurde dort am 12. Januar 1901 als zweiter Sohn von Ignaz (1861 – 1930) und Lina Aub, geb. Rödelheimer (1872 – 1940), geboren. Sein älterer Bruder hieß Felix (1896 – 1918).

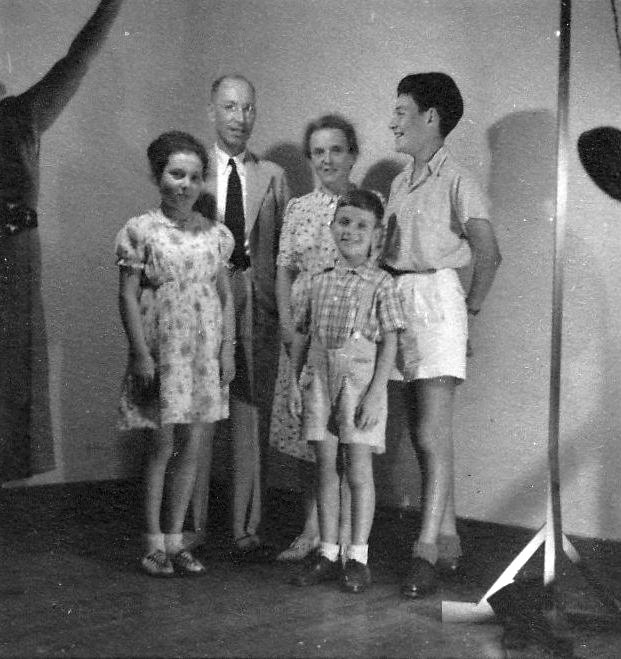

Die Großeltern hatten keine starke Bindung mehr zum jüdischen Glauben und erzogen ihre Söhne nicht religiös. Nach seinem Schulabschluss studierte Rudolf Aub Medizin und schloss sein Studium in Heidelberg ab. Dort lernte er die evangelische Rotkreuzschwester Jula Axenfeld kennen, die er 1930 heiratete. Am 11. September 1931 kam ihr Sohn Martin zur Welt, am 2. November 1935 ihre Tochter Gertrud und am 3. September 1937 ihr zweiter Sohn Konrad. Alle drei Kinder wurden christlich getauft und erzogen.

Leben nach der NS-Machtübernahme

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten änderte sich das Leben der jungen Familie schlagartig: Das »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« vom 7. April 1933 schloss Jüdinnen und Juden vom Staatsdienst aus. Rudolf Aub verlor seine Anstellung an der Universitäts-Poliklinik in Heidelberg. Der einzige Weg, der dem jüdischen Arzt nun noch offenstand, um in seinem Beruf zu arbeiten, war die Eröffnung einer Privatpraxis, die er in seiner Heimatstadt Augsburg einrichtete. Seine Frau arbeitete als Arzthelferin in der Praxis mit. Die Familie wohnte in der Burgkmairstraße 2.

Mit den Nürnberger Gesetzen von 1935 wurde Rudolf Aub aller bürgerlichen Rechte beraubt. Die Kinder Martin, Gertrud und Konrad wurden zu »Mischlingen 1. Grades« degradiert. Als das NS-Regime am 25. Juli 1938 die Zulassungen jüdischer Ärztinnen und Ärzte aufhob, musste Rudolf Aub seine Praxis schließen. Er wurde am 12. November 1938 im Zuge des Novemberpogroms inhaftiert. Nach zwei Wochen im Untersuchungsgefängnis Augsburg wurde er in das KZ Dachau gebracht und zwei Monate später wieder entlassen. In der Zwischenzeit hatte seine Frau Jula Aub mit Hilfe ihres Bruders, der in Sierra Leone lebte, eine Einreiseerlaubnis für ihren Mann erwirkt. Am 14. Februar 1939 brach Rudolf Aub von Hamburg aus dorthin auf.

Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde er in Sierra Leone wie viele andere deutsche Flüchtlinge als »feindlicher Ausländer« inhaftiert. 1940 verlegten ihn die Briten zusammen mit anderen Gefangenen auf die Karibikinsel Jamaika. Jahrelang durfte der Verfolgte des NS-Regimes die Internierungshaft nicht verlassen. Erst 1943 führte der Ärztemangel zu seiner Entlassung. Rudolf Aub wurde als Assistenzarzt am Kingston Public Hospital angestellt.

Nach der Auswanderung ihres Mannes zog Jula Aub mit den Kindern in die Beethovenstraße 16. Auch sie wollte ausreisen, doch der Krieg machte alle ihre Emigrationspläne zunichte. Im Oktober 1939 zog sie mit den Kindern zunächst ins Allgäu und im März 1942 nach Lindau. Als »Mischlinge 1. Grades« waren die Kinder Diskriminierungen ausgesetzt. Besonders Martin Aub war inzwischen alt genug, um die Schikanen der Nationalsozialisten zu spüren.

Lebenswege nach 1945

Nach Kriegsende wollte Rudolf Aub nicht mehr nach Deutschland zurück. Er versuchte, seine Frau und seine Kinder schnellstmöglich nach Jamaika zu holen und beantragte deshalb eine dauerhafte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für sich. Erst Anfang 1947 wurde diesem Antrag stattgegeben. Nach mehr als acht Jahren Trennung kam die Familie am 12. November 1947 in Kingston an.

Die Kinder fanden sich in der neuen Heimat schnell zurecht. 1948 wurden alle Mitglieder der Familie britische Staatsbürger. Als sich Jamaika 1962 vom Commonwealth löste, entschieden sie sich für die jamaikanische Staatsbürgerschaft. Rudolf Aub eröffnete Anfang der 1950er Jahre eine Arztpraxis, in der seine Frau wieder mitarbeitete. Obwohl die Familie viele Kontakte zu Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in Kingston hatte, orientierte sie sich am christlichen Festkalender und feierte die jüdischen Feiertage nicht.

Alle drei Kinder gingen zum Studium nach Europa. Jula Aub starb im Juli 1967 in Kingston. Rudolf Aub heiratete im März 1968 Lore Hippe. Ende der 1970er Jahre verschärfte sich die Wirtschaftskrise in Jamaika und führte zu einem drastischen Anstieg der Kriminalität. Das Ehepaar Aub begann, über die Rückkehr nach Deutschland nachzudenken und zog schließlich 1980 nach Lindau. Lore Aub starb im Februar 1983, Rudolf Aub im Mai 1989.

Für Martin Aub wurde Jamaika ein fester Wohnsitz. Nach dem Studium in London zog er mit seiner Frau Shirley Aub, geb. Parkinson (1935) auf die Insel zurück und erhielt eine Anstellung an der Universität der Westindischen Inseln. Später leitete er dort das Mathematische Institut und wurde Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Das Ehepaar adoptierte drei jamaikanische Kinder: Simon (geb. 1965), Michael (geb. 1967) und Rebecca (geb. 1971). Shirley Aub starb 1982. Martin Aub heiratete zwei Jahre später Elspeth Edwards (1939). Er starb 2021.

Gertrud Aub studierte an verschiedenen Orten in Europa und schloss ihr Studium mit einer Doktorarbeit in Straßburg ab. 1960 heiratete sie den Innenarchitekten und Tischler Martin Büscher (geb. 1927) aus Neuwied. Das Ehepaar zog nach Kingston, wo sie u. a. als Leiterin der französischen Abteilung der Universität der Westindischen Inseln arbeitete. Sie brachte zwei Söhne zur Welt: 1961 Tom und 1964 David. Ende der 1970er Jahre entschloss sich Gertrud Aub-Buscher in die ostenglischen Hafenstadt Hull zu ziehen. Hier leitete sie bis zu ihrer Pensionierung das Sprachenlehrzentrum der Universität. Gertrud Aub-Buscher starb 2024.

Konrad Aub studierte Geografie in Cambridge. Er zog danach, wie seine Geschwister, zurück nach Jamaika und heiratete 1964 die Britin Lea Robinson (geb. 1927). Nach einem Arbeitsaufenthalt in den USA zogen die beiden nach Aarhus in Dänemark, wo er als Dozent an der Universität tätig war. Die Tochter Francesca wurde dort 1967 geboren. Seit 2005 lebt Konrad Aub in Schottland.

Zeitzeugin bei den LEBENSLINIEN

2009 lud das Jüdische Museum Gertrud Aub-Buscher und Martin Aub als Gäste seines Zeitzeugenprojekts »LEBENSLINIEN. Deutsch-jüdische Familiengeschichten« nach Augsburg ein. Zu ihrer Lebens- und Familiengeschichte erschien in der gleichnamigen Reihe der Katalog:

2009 lud das Jüdische Museum Gertrud Aub-Buscher und Martin Aub als Gäste seines Zeitzeugenprojekts »LEBENSLINIEN. Deutsch-jüdische Familiengeschichten« nach Augsburg ein. Zu ihrer Lebens- und Familiengeschichte erschien in der gleichnamigen Reihe der Katalog:

Monika Müller, »Das Trauma der Verbannung ist nicht auslöschbar.« Der Weg der Familie Aub aus Augsburg, Augsburg 2009.

-

Video

Martin Aub – Progromnacht und Folgen | Teil 1

Martin Aub erzählt von den Zerstörungen, die er am Morgen des 10. November 1938 in Augsburg sah.

-

Video

Martin Aub – Progromnacht und Folgen | Teil 2

Martin Aub blickt auf die Verhaftung seines Vaters im Zuge des Novemberpogroms zurück und schildert die Folgen, die dieser Gewaltakt für die Familie hatte.

-

Video

Martin Aub – Progromnacht und Folgen | Teil 3

Martin Aub schildert, wie sein Vater aus dem KZ Dachau nach Augsburg zurückkehrte.

Die in dem Unterrichtsmaterial enthaltenen Texte, Bilder und Zeitzeugenvideos sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte an diesen Materialien liegen beim Jüdischen Museum Augsburg Schwaben oder den jeweiligen Rechteinhabern. Die Verwendung dieses Materials ist ausschließlich für Bildungszwecke im Rahmen des Untrrichts gestattet. Eine Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Aufführung der Inhalte ohne ausdrückliche Genehmigung des Jüdischen Museums Augsburg Schwaben oder der Rechteinhaber ist untersagt. Für weitere Informationen oder Anfragen zur Nutzung der Materialien wenden Sie sich bitte an das Jüdische Museum Augsburg Schwaben.